未婚剩女人數突破天際!細看「剩下來的女性」一共有這2種

在過去一個村裡,女人到了一定年紀,就會被家裡人嫁出去來完成傳宗接代的任務,很少有女人會剩下。

然而現代社會,自從女人也可以讀書上學,還能進入職場打拚之後,越來越多的女人選擇將不婚貫徹到底。

於是,就出現了一個前所未有的現象,「剩女群體」越來越壯大。

尤其是以「文明開放」為特徵的上海,更是剩女們心儀的定居地。

根據最新的《上海人口發展報告》顯示,上海常住的未婚女性達到了209萬人,相較於十年前增長了78.3%。

而25-34歲年齡段的未婚率為41.2%,35-49歲則為11.6%。

Advertisements

值得注意的是,上海女性的平均初婚年齡是30.2歲。

這就引發了很多人的好奇,如此之多的「剩女」到底過著什麼樣的生活呢?

有網友說,「剩女」都是眼光太挑了,誰也看不上。

也有網友說,但凡剩下來的人,多少都會有一點問題,絕對不是結婚的好人選。

那麼,剩下來的女人都是些什麼人呢?看完你就明白了。

身份認同:不願成為「傳統妻子」的女人

不知道大家有沒有發現一個現象,現在的年輕人對傳統婚姻模式完全持反叛態度。

在過去,「賢妻良母」是個誇女人的好詞。但現在如果你用「賢惠」誇一個女人,絕大多數都會生氣地扭頭就走。

這是因為,現實告訴女人如果走上「賢妻良母」的道路,不僅要賺錢養家,還要伺候一家老小,甚至還要承受來自丈夫的暴力。

Advertisements

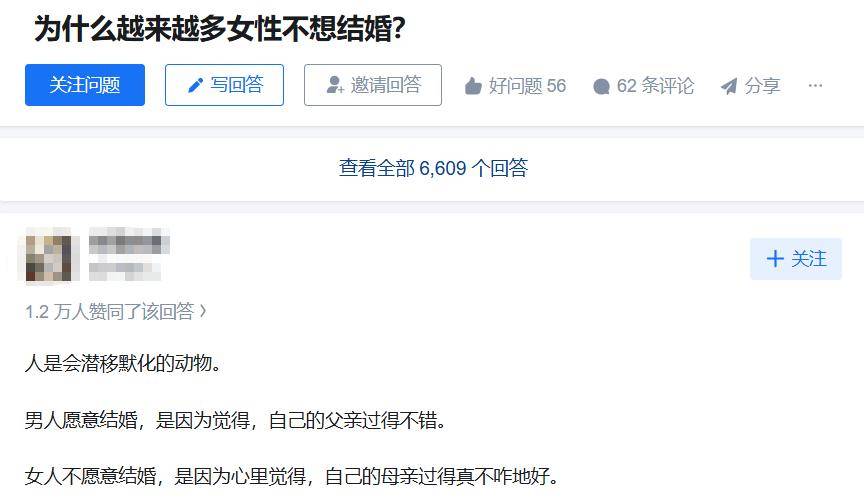

在某乎上,有個回答一針見血地指出,男人願意結婚,是因為覺得自己的父親過得不錯。

而女人不願意結婚,是因為心裡覺得,自己的母親過得並不好。

在心理學上,有個概念叫做「身份認同」,指的是個體對於自己所應該歸屬的群體的理解,並伴隨著心理體驗和行為模式的一種過程。

身份認同包含三個層面,分別是認知、情感和行為。

在過去,由於社會制度和觀念的原因,女人遵從著「在家從父,出嫁從夫,夫死從子」。

這種觀念延續至今,進化出「男主外,女主內」的觀念,即女人人生最重要的任務就是照顧好家庭,做個賢妻良母。

Advertisements

然而,對於現在的部分女性而言,她們並不認同傳統妻子的「身份」特徵。

為了不委屈自己,這類女人主動選擇了單身,沒有結婚的意願。

期待過高:沉浸於幻想的女人

除此之外,還有一類女人本來有結婚的打算,但因為年輕時誰也看不上,於是就被剩了下來。

在婚戀市場上流傳著一個潛規則,那就是「女不下嫁」。

再加上言情類小說、電視劇的影響,部分女人的擇偶目標是不切實際的高。

不僅如此,由於這類女人堅信兩性交往的潛規則是男追女。因此,儘管擇偶目標特別高,但也從來不願意主動。

她們在等一個「高富帥」無條件地愛自己,包容自己的所有缺點和脾氣。

Advertisements

然而,這樣不切實際的擇偶目標必定會讓這類女人被剩下,因為她們忽略了一個非常重要的人際交往潛規則——價值交換。

社會心理學家霍曼斯曾提出「價值交換理論」,揭示出人際關係的本質其實是一種價值交換。

在每段關係中,個體都在有意或無意地衡量「投入」與「回報」的比例。

這種「投入」與「回報」既可以是物質上的,也可以是情緒、精神的價值。

當「投入」與「回報」失衡時,這段關係就會破裂。

而且,每個人天然地喜歡與能提升自己價值的人在一起,這也就是我們所說的「慕強」。

Advertisements

這就導致,現實中的絕大多數人最終都與自己是同一層級的人在一起,也就是「平嫁」。

在部分影視作品的影響下,部分女人總是在追求一個滿分伴侶。

事實卻是,這個世界上並沒有一個完美的人,婚姻的本質在於兩個不完美的人去經營一段無限趨近完美的關係。

如果一味地去尋找一個完美的伴侶,那麼就很難去進入一段婚姻之中。

總而言之,如今的剩女群體大致可以分為兩類,一類是不願成為一個「賢妻良母」,主動選擇了單身;另一類則是眼光太高,最終被剩下。

對於越來越多的「剩女群體」,讀者朋友有何看法呢?

來源:sohu