世界上「最透明」的國家!男女不注重隱私「睡覺不用關門」:直呼莫忘根源

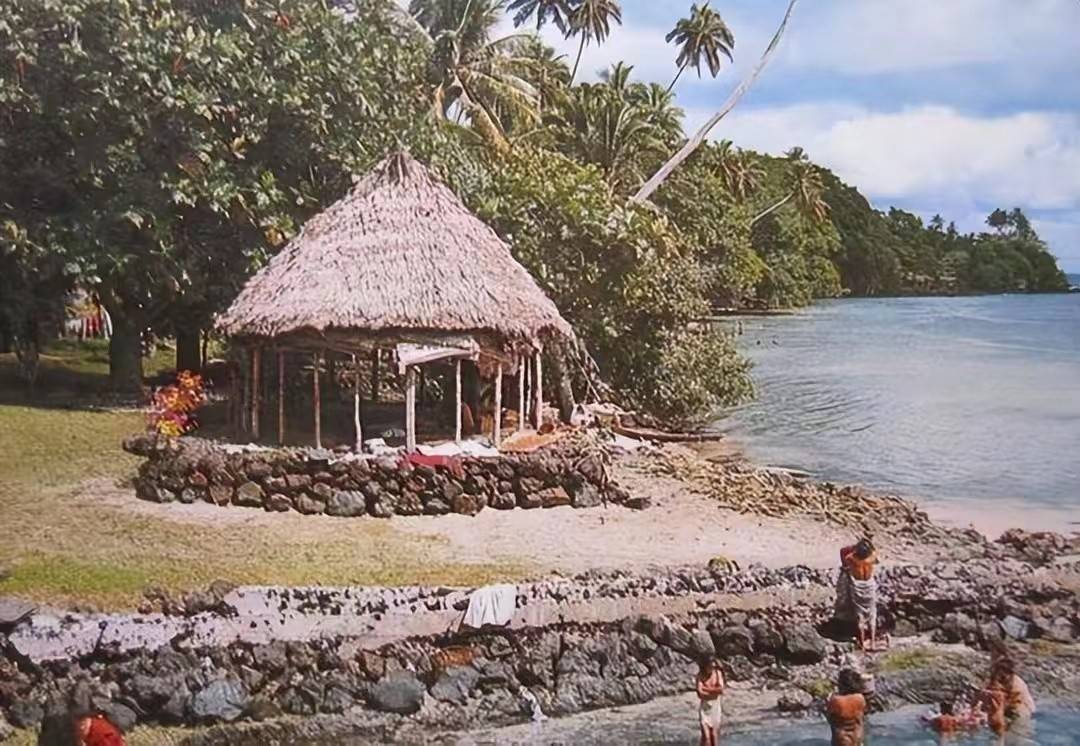

第一次踏上薩摩亞的土地,總會被眼前的景象怔住。

沿著海岸線行走,看不到一棟帶圍牆的屋子, 家家戶戶的屋頂像撐開的大傘,底下只有幾根粗壯的木柱支撐,連門窗的輪廓都尋不見。

傍晚時分路過村落,能清晰望見屋裡人圍坐吃飯的場景,孩子在空地上追逐,大人笑著閑談,誰也不介意過往行人投來的目光。

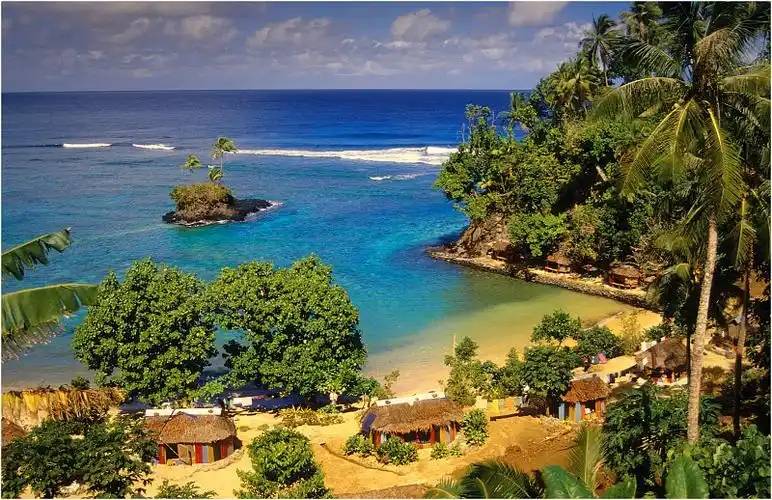

當地嚮導說,這就是薩摩亞的日常。這個散落在 南太平洋的島國,由10個島嶼組成,總面積比廈門市大不了多少,卻住著20多萬人。

在這裡, 「夜不閉戶」不是傳說,「家無院牆」是常態,因為當地人有獨特的「透明文化」。

Advertisements

無牆之屋

薩摩亞的傳統住所是這片土地最鮮明的印記。 建房時不用磚瓦,更沒有混凝土,先立起十幾根直徑20多厘米的木柱。

要麼是麵包樹榦,要麼是椰子樹榦,間隔三四米,撐起一片8到12米見方的空間。 屋頂鋪著厚厚的棕櫚葉茅草,斜斜的坡度讓雨水一觸即落,不會在上面淤積。

最特別的是「牆」的位置——壓根沒有牆。木柱之間只掛著幾條椰子葉編織的簾子,晴天捲起來,海風穿堂而過,屋裡始終涼爽;雨天或夜晚,把簾子放下一半,就能遮擋風雨和露水。

當地人叫這種房子「法雷」,三千年前祖先划著獨木舟抵達時就這麼建造, 一來島上氣候炎熱,敞開的結構能通風散熱;二來誰家有食物、誰需要幫助,一眼就能看清,方便彼此幫襯著活下去。

Advertisements

村落的布局藏著巧思,所有法雷都繞著中央空地呈環形排列。陌生人剛進村,至少有三戶人家能同時察覺。

村裡的事從不遮掩,誰家孩子調皮、誰家佔用了集體土地,都會在全村聚集的場合公開說清。

曾有村民偷偷砍伐集體林地,第二天就被帶到空地中央,當著所有人的面認錯,還得補種樹木才算了結。

這裡找不到門鎖的蹤跡,即便新建的水泥房,很多也不裝門板。問當地人怕不怕失竊,他們表示: 全村人都認識,外人在誰家門前站一會兒,馬上就有人上前詢問。

在薩摩亞人看來, 「隱私」是生分的表現,把日子過在陽光下,比關起門來更安心。

Advertisements

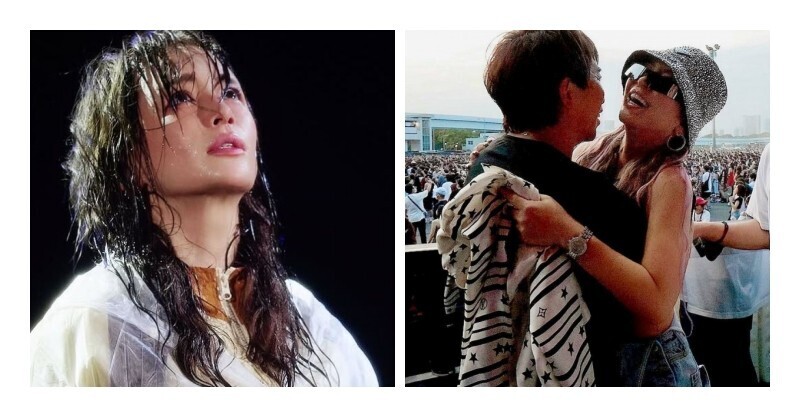

身體與習俗裡的公開密碼

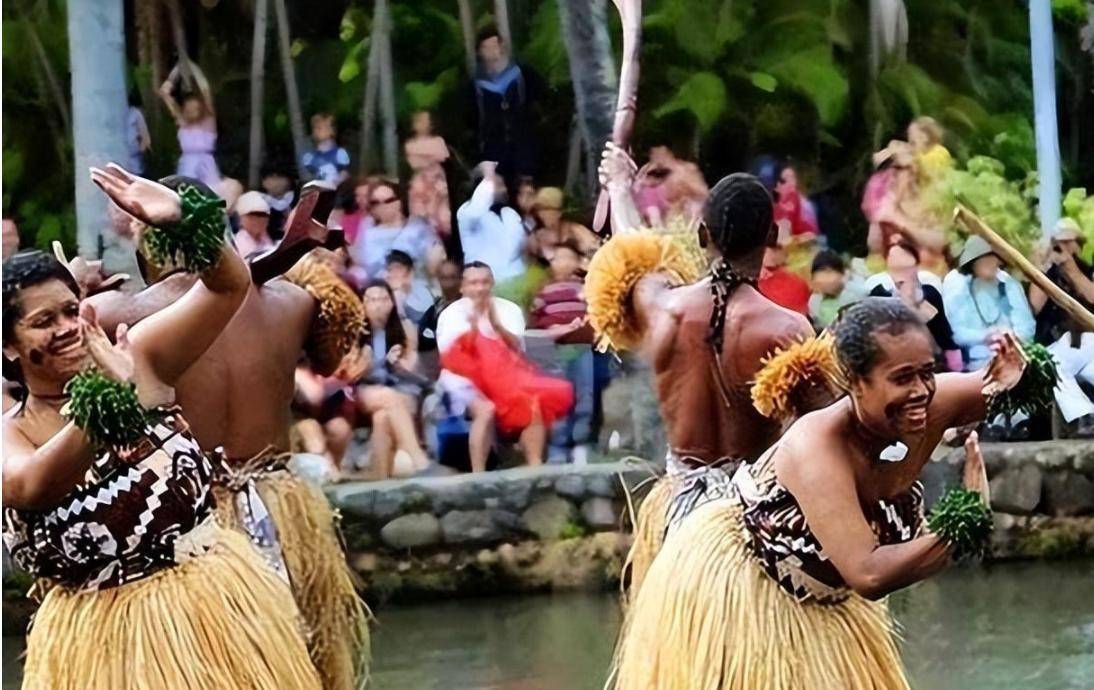

薩摩亞人的穿著,總讓外來者好奇。男人光著上身,下身圍著一條草編圍裙,走路時裙擺輕搖;女人穿著樹皮製成的裹身裙,胸前或許掛著串貝殼項鏈,簡單卻自有韻味。

即便是重要場合,他們也保持這樣的裝扮—— 2022年的北京冬奧會上,薩摩亞運動員就光著膀子、圍著草裙走進賽場,零下十度的天氣裡,把傳統穿成了驕傲。

男人身上的傳統刺青藏著深意。 從腰到膝蓋的皮膚上,布滿密密麻麻的圖案,用古老工具一針針紮成,整個過程要持續數月,疼得人直冒汗,卻沒人中途放棄。

在他們眼中,這不是裝飾,而是「成為男人」的憑證:螺旋紋記錄出海的經歷,方塊紋書寫家族的歷史, 村裡長輩會邊看刺青邊叮囑「莫忘根源」。

Advertisements

女人用鮮花傳遞婚姻狀態:未婚的戴白色或黃色花朵,已婚的則戴紅色花朵,比任何首飾都直白。

每周一的夜晚,村落空地總會燃起篝火,村民圍坐成圈,飲用胡椒根泡製的飲料,這便是「卡瓦儀式」。

誰先喝第一杯,取決於為村落貢獻多少;外來客人若能講個動聽的故事,也能被推到前排。喝著聊著,誰家有矛盾、誰遇了難處,說開了便煙消雲散。

薩摩亞人對「美」的理解很特別。 女人腰圍越粗越受尊重,她們會在腰間纏上寬腰帶,讓身形更豐滿, 這在當地是「日子富足」的象徵。

Advertisements

男人則追求結實的肌肉,從小跟著大人打魚種地,練就一身力氣。好萊塢演員巨石強森有著薩摩亞血統,他壯實的身形,在當地便是「帥小伙」的標準模樣。

靠海吃海

薩摩亞的日子看似簡單,謀生的法子卻不少。 島上椰林密布,樹榦能建房,椰肉可榨油,連椰子葉都能編簾子。

如今他們不滿足於賣原料,將椰子油做成有機產品,一瓶能賣出普通產品數倍的價錢。 2024年,僅椰干年產量就達4.2萬噸,在全球市場佔據一席之地。

Advertisements

大海是天然的寶庫。 島嶼周邊的海域面積是陸地的40倍,盛產金槍魚,每年能捕撈7000噸,大部分遠銷日本,成為餐桌上的生魚片。

為讓漁獲賣上好價錢,漁民在港口擺攤時,會在木板上標註捕撈的具體海域,連經緯度都寫得明明白白,買家一看便知新鮮度,甘願多付錢。

旅遊業成了重要收入來源。 每年有十幾萬人專程到訪,不為高樓大廈,只為體驗這種「敞亮」生活。

島上的酒店很特別,再高檔的大堂也得敞開一半,漁民能進來喝杯啤酒,孩子可在旁賣花,遊客與當地人混處,像家人般自在。

Advertisements

2025年,薩摩亞與中國達成免簽協議,預計每年能多迎來數萬中國遊客,帶來可觀收入。

曾有十幾萬家公司來此註冊,因手續簡便且稅負較輕,為當地帶來不少收入。

後來為規範管理,當地修改規則,要求公司必須實際運營,如今這筆收入已趨於穩定。

傳統與現代的拉鋸

薩摩亞的故事裡,藏著三千年的風浪。最早,一群人划著獨木舟穿越海洋,在此建起無牆房屋,靠互助求生。

幾百年前,外來船隊發現此地,命名「薩摩亞」(意為「神聖的中心」),卻將土地分割成兩半。

當地人未曾屈服,手持簡易工具抗爭十餘年, 終於在1962年成為太平洋首個獨立國家。

獨立後的規矩裡,有一條至關重要: 土地不得隨意買賣,村落事務需集體商議,一如祖先傳承的那樣。

如今,村落長者與政府官員話語權同等,精通傳統手藝者還能獲得國家補貼。

但近年來,傳統遭遇新挑戰。年輕人紛紛赴海外打工,歸來後總說 「有牆的房子更安心」,不少人給新家裝上門窗。

傳統刺青也少了,年輕人怕影響求職,尤其想出國的,不願在身上留印記,老一輩急在心裡,卻無可奈何。

天災也推動著改變。 幾年前一場颶風過境,許多傳統草屋被吹毀,唯有堅固的水泥房得以保全。後來中國送來援助,提供臨時住房與設備,大家才慢慢重建家園。

還有一次,鄰近火山噴發,海底線路斷裂,薩摩亞一度與外界失聯,也是中國派來技術人員修復,並留下備用通信設備。

如今的薩摩亞,像在走平衡木。 新建房屋可設牆壁,但村落老法雷必須保留;年輕人可穿現代服飾,但節慶時必著傳統草裙。

傳統與現代碰撞,文明與新潮交織,薩摩亞的「透明文化」還能持續多久?隨著全球的發展進步,一切只能交給時間來證明。

文章來源:搜狐