「世界上最長的路是什麼路?」小學生回答兩個字,老師給了滿分

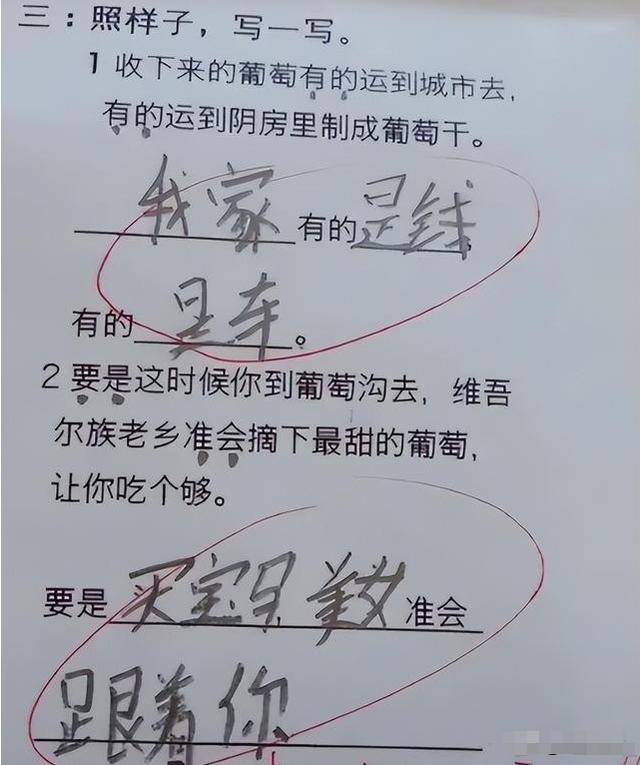

隨著時代的進步,人們的思想也在不斷轉變,而最直觀的體現就是考場上的題目越來越「不按套路出牌」了。

以前,考試總有標準答案,可誰曾想,「破招」的人不是高材生、不是老師,而是看似什麼都不懂的小學生。

就比如「世界上最長的路是什麼路?」

成年人或許會思考地理、歷史,甚至是哲學,可小學生卻僅僅只用兩個字便引得老師拍案叫絕。

這種從嚴格標準到天馬行空的轉變,又藏著當代教育怎樣的「秘密」?

Advertisements

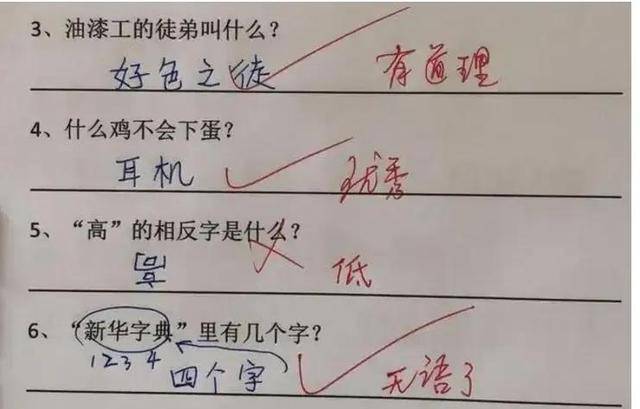

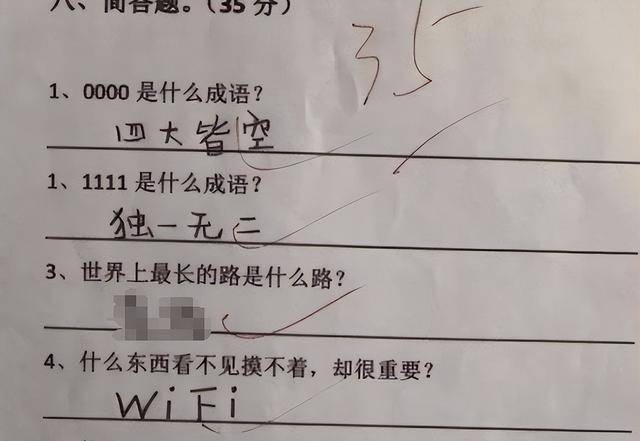

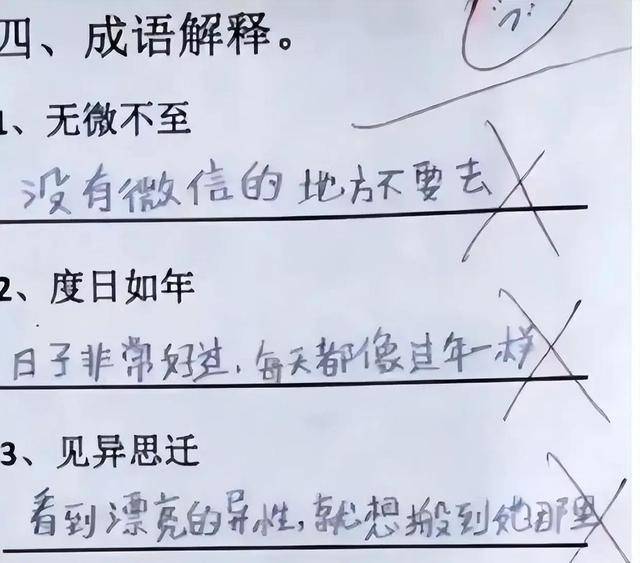

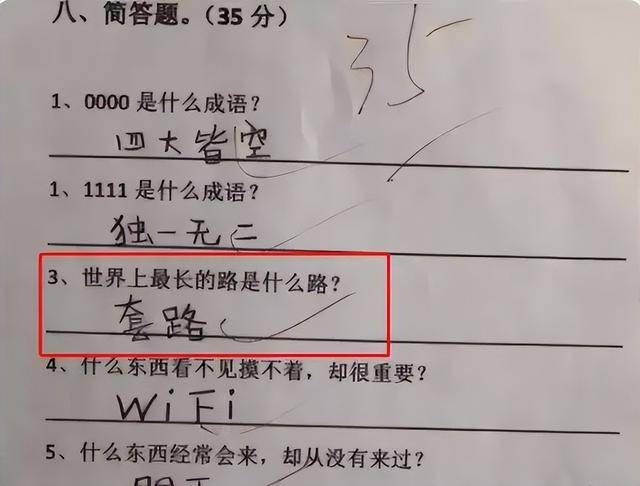

"四大皆空"算成語?

如果語文試卷上突然出現了一道題目是「0000」,那正確答案該是什麼?

翻開教學參考書,「成語解釋」章節里似乎找不到這個確切的答案,但學生用鉛筆寫下的「四大皆空」卻又莫名契合。

而這種類似的新型語文題也無獨有偶,就比如「1111」,它就可以理解成「獨一無二」;「12345609」,或許就是「七零八落」。

其實,這些特殊的題目最早出現在元宵節燈謎上,而如今將它們的答案搬到試卷上面的人,正是一個個腦洞大開的小學生。

Advertisements

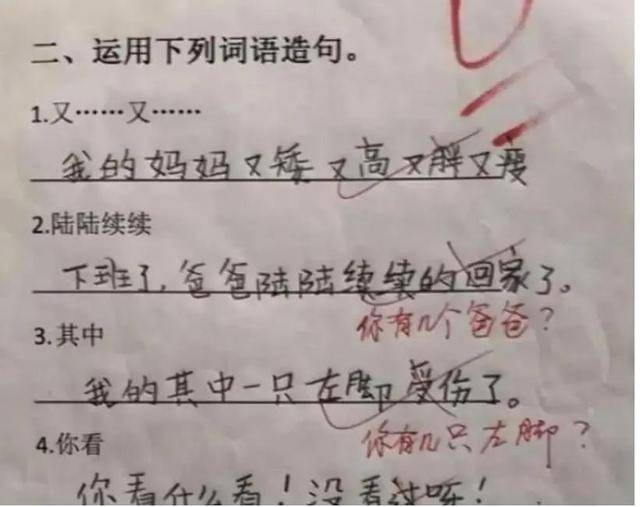

除此之外,把數字「3.5」翻譯為「不三不四」、把「9寸+1寸=1尺」翻譯為「得寸進尺」等不靠譜的答案,卻讓孩子們發現了數字和漢字之間產生的奇妙化學反應。

這種種情況催生了一篇《當語文題變成密碼破譯》的帖子,而評論區里既有點贊「培養發散思維」的支持者,也不乏質疑「偏離語文本質」的反對。

然而,除了語文上的變化與爭議之外,就連答案更為標準的數學,都出現了微妙的變化。

Advertisements

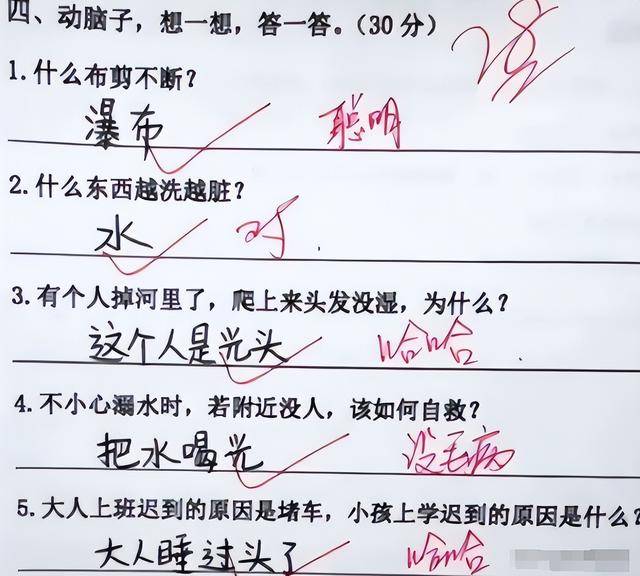

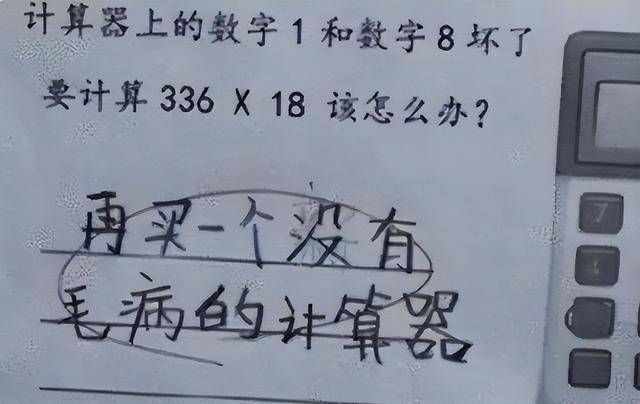

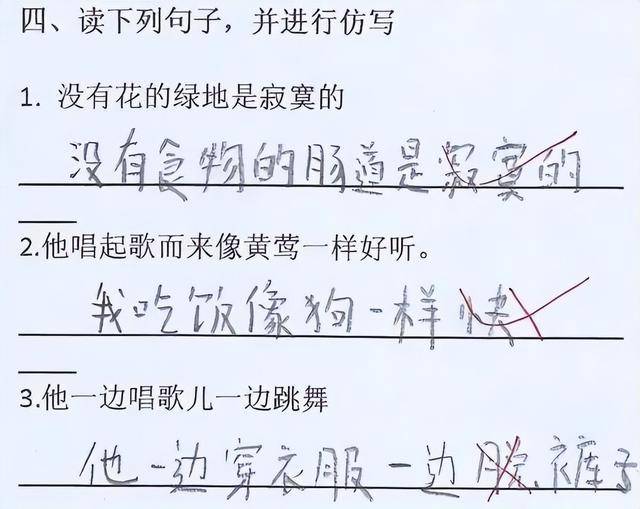

數學卷上的"反骨"答案

曾有有一道數學應用題是:「計算機上的數字鍵'8'壞了,要計算336×18,該怎麼辦?」

按照標準解法,學生應該利用分配律,將18拆分為20-2,然後計算336×20減去336×2。

然而,有個四年級男孩卻只寫了七個字:「再買一個計算器。」

按照評分標準來看,男孩的答案既沒有計算過程,也沒有正確答案,甚至沒有嘗試用數學思維解決問題,肯定是不正確的。

但從另一角度來看,男孩的這個回答確實能夠直接解決題目中的困境。

Advertisements

而且類似的情況也並不少見。

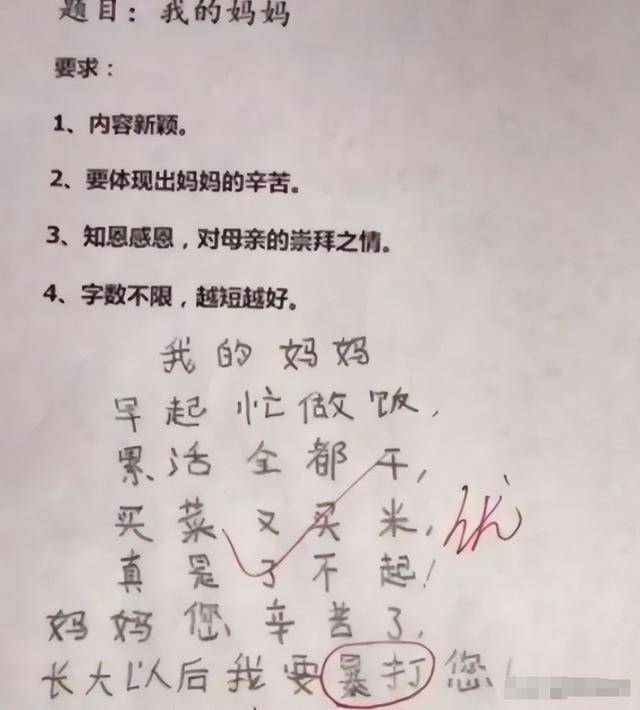

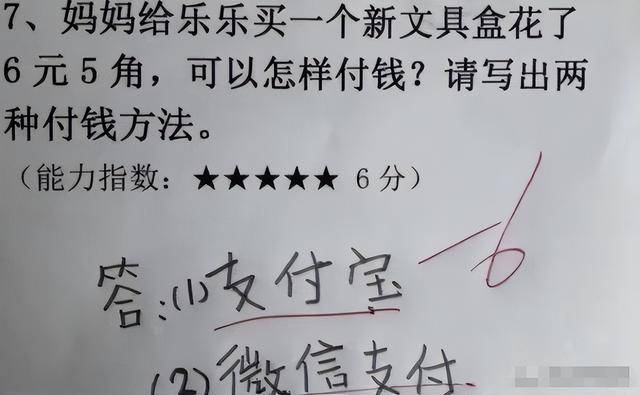

就比如另一個題目是要求學生「寫出兩種付6元5角的方法」,而有位學生竟然給出了兩種最直接的方式「微信支付」或「支付寶」。

乍一看,學生的回答無懈可擊,但卻和上一個男孩一樣,缺少數學題應有的計算流程和思維,所以老師猶豫再三后,最終還是扣了分,並批註道:「題目想要的是"現金組合",但這兩個答案確實是現實生活中最常用的支付方式。」

Advertisements

對於以上情況有教育研究者發現,這種「非標準答案」現象在小學中高年級尤其明顯,這說明學生們開始用生活經驗挑戰題目預設,用實用主義解構數學的抽象性。

只不過,有些教師會選擇嚴格扣分,認為這是對學科本質的偏離;但另一些老師則會看情況給分,認可其解決問題的能力。

然而,隨著時代的不斷進步,年輕人的思想越來越活躍,並更傾向於實用主義,這時就會出現兩極分化,我們究竟是該守住傳統,還是擁抱另類的「智慧」?

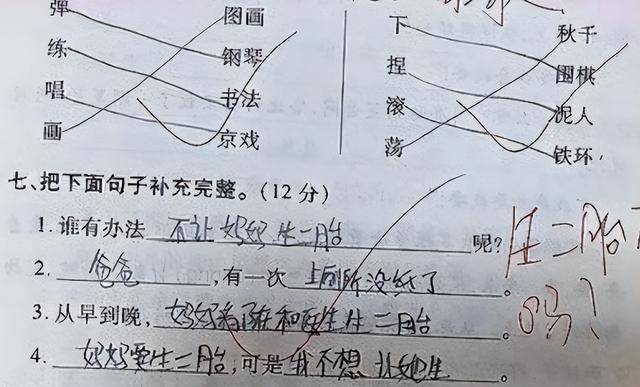

素質教育也有邊界戰

Advertisements

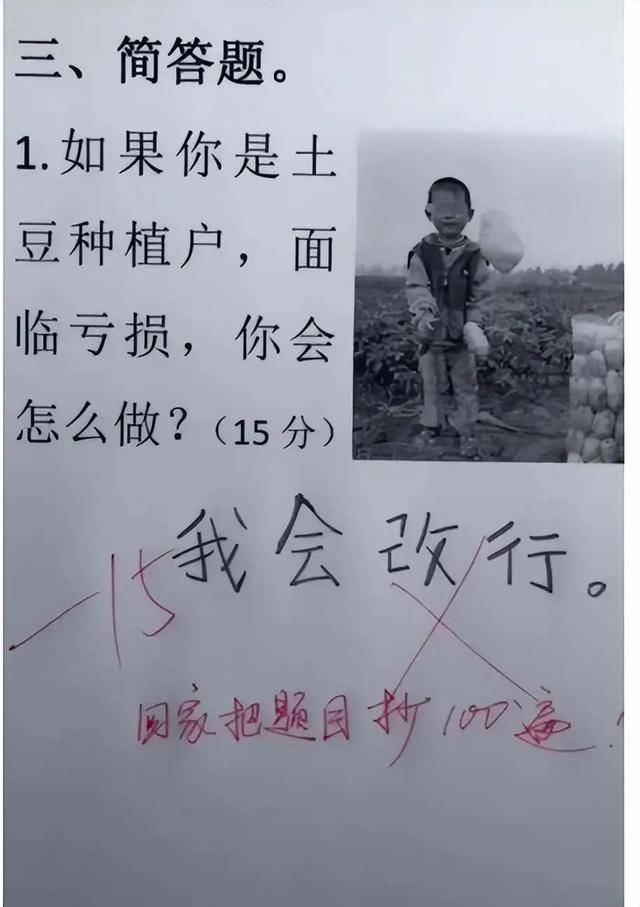

曾經有一道題目是,要求學生以土豆種植戶的身份,思考如何應對虧損困境。

書本上的標準答案應是「優化種植技術」或「拓展銷售渠道」,但有一個五年級學生卻只寫了兩個字:「改行」。

顯然,學生的答案非常貼近現實,但卻並不符合標準,所以老師給他畫了一個醒目的紅叉,並且懲罰學生抄寫題目100遍。

然而,當試捲髮還后,學生家長曬出了孩子熬夜抄寫的照片,誰知,竟引發了一場關於教育理念的激烈討論。

Advertisements

評論區分化成兩個陣營,一方認為這是「扼殺創新思維」的典型案例,但另一方則堅持「學科嚴謹性不容挑戰」。

事件發生兩周后,學校組織了一次特別的教研活動,教師們發現,在收集的同類案例中,學生們的「出格答案」大致可分為三類:反映真實想法的、故意搞怪的,以及確實存在認知偏差的。

因此,如何區分這三類情況,成為評判的關鍵難點。

更令人意味深長的是,那位被罰抄的學生在完成懲罰作業后,在最後一頁補充寫道:「如果必須繼續種土豆,我會先調查市場行情」。

學生的這個後續回答讓改卷老師若有所思,或許,當下的教育的確該重新思考懲罰的目的。

天才和熊孩

不過,要說起熟知度最高的「非標準答案」現象,那必然是「世界上最長的路」這道題。

從標準答案的角度來看,這道題或許要結合地理、歷史,甚至是哲學的知識,但有位學生卻僅用兩個字就回答了這個說簡單也簡單,說難也難得題:「套路」。

其實,許多家長在看到這樣的答案時,心裡也是十分矛盾,有人羨別人家的孩子腦迴路活躍,也有人擔憂這樣鼓勵會不會讓孩子學會投機取巧?"

對此,有教育心理學家指出,家長面對孩子「非常規答案」時的第一反應至關重要。

來源:sohu